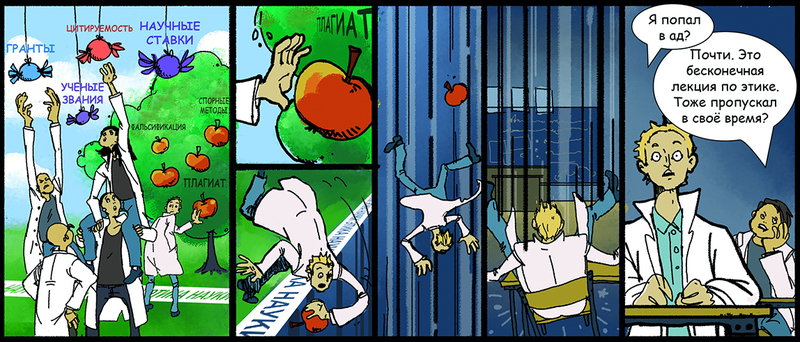

Учи этическую часть

На форумах молодых журналистов опытные коллеги часто говорят: «Как только начнете работать, изучите действующий закон о СМИ. Он не убережет вас от проблем, но хоть права свои узнаете». Так и любую научную конференцию стоило бы начинать с круглого стола об этике и границах деятельности ученых.

Кодекс научной чести

Научная этика представляет собой свод правил, которые определяют, какие действия ученых допускаются и поощряются, а какие считаются непозволительными и могут привести к наказанию. Для разных аспектов исследовательской деятельности существуют конкретные руководства, признанные мировым научным сообществом. Но на все сферы распространяются принципы, сформулированные социологом Р. Мертоном: универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм.

Первое подразумевает, что изучаемое не зависит от личности ученого, а значит, результаты почетного исследователя должны оцениваться так же, как результаты его начинающего коллеги. Под коллективизмом понимается, что любое открытие или научное знание становится всеобщим достоянием. Бескорыстность проявляется в том, что цель исследований — достичь истины, а не получить личную выгоду в виде денег и славы. И, наконец, организованный скептицизм призывает ученого критически относиться к результатам, как собственным, так и коллег. Он должен нести ответственность за свои научные суждения, аргументированно защищать их и признавать ошибку в случае обнаружения.

Генетик или шарлатан?

Заранее предугадать действия ученых и очертить границы допустимого почти невозможно: рано или поздно появится исследование, которое вызовет массу этических вопросов или даже поделит общество на два лагеря — за и против. Именно такая ситуация произошла в Китае с генетиком по имени Цзянькуй Хэ. О ней писали многие, а мы кратко напомним порядок событий.

Ученый отредактировал ДНК эмбрионов таким образом, что их стал не способен атаковать вирус иммунодефицита человека, который дети могли получить по наследству от ВИЧ-инфицированного родителя. В результате две девочки родились с искусственной мутацией гена CCR5. Однако сообщается, что в эксперименте участвовали пары, где носителем вируса был только один родитель, а значит, здоровое потомство можно было получить более простым и проверенным методом — экстракорпоральным оплодотворением. Более того, Хэ не описывал эксперимент в научной статье, а лишь презентовал на конференции. По мнению авторитетного гарвардского генетика Джорджа Черча, данных его китайского коллеги недостаточно, чтобы подтвердить успешное редактирование генома.

Так или иначе, новость разлетелась по всему миру и вызвала большой резонанс в сфере научной этики. Сам генетик был изолирован от общения со СМИ, а всем сотрудникам университета, где он работал, запретили комментировать эту ситуацию. Выяснилось также, что Хэ подделал сертификат этического контроля, необходимый в Китае для проведения исследований, и подменил анализы ВИЧ-положительных отцов анализами здоровых пациентов. Кроме того, недавно UK Biobank, изучающий наследственные признаки на основе большого набора биометриала, опубликовал информацию, что люди с естественной мутацией гена CCR5 имеют повышенный риск смертности после 60 лет. Есть вероятность, что редактированием ДНК эмбрионов ученый «подарил» девочкам билет в зону риска, а себе — за границу научной этики.

Ферми, не навреди

Светилам науки начала ХХ века исследование Хэ могло бы показаться совсем безобидным развлечением: они-то знали толк в рискованных опытах. Один из таких пугающих экспериментов — расщепление атома урана. Эта цепная реакция была предсказана, а затем и доказана физиком Энрико Ферми и его коллегами в 1939 году. Над атомными проектами в то время работали также Сцилард, Оппенгеймер и всем известный Эйнштейн.

Тогда научные достижения интересовали политиков прежде всего как инструмент борьбы с внешним врагом. В итоге гигантская энергия, заточенная в крохотном атоме, разрушила целые города и искалечила жизни невинных граждан. В подобных катастрофах, конечно, нет вины конкретных ученых. Конфликт возникает на границе науки и политики, поэтому так необходимы международные организации, регулирующие права и обязанности этих сторон.

Каждый третий делал это

Есть и более прозаичные нарушения этики науки. На первый взгляд, они не вредят окружающим, не приводят к новым формам болезней, а лишь затрагивают интересы небольшой группы людей. Зато такие случаи намного более распространенные и универсальные в научной деятельности. К ним относятся фальсификации и проблемы, связанные с авторским правом и компетентностью ученых.

Плагиат есть во всех сферах, где человек занят умственным трудом, и научные исследования не исключение. С появлением интернета выявлять недобросовестных авторов стало проще, но в то же время в библиотеках, архивах и лабораториях хранятся горы неоцифрованных документов, заимствование из которых выявить почти невозможно. Конечно, в рецензируемый журнал такому тексту сложно пройти, но сейчас активно продвигаются платные ресурсы, где за небольшие деньги можно занять «почетное» место в списке публикаций. Интересно, что в случае выявления обмана владельцы ресурса даже не будут официально отзывать статью — вместо страницы с публикацией просто появится «Ошибка 404».

По данным мониторинга, опубликованным в 2009 году, около 2 % ученых из разных стран хоть раз фальсифицировали или модифицировали результаты своих исследований, а 33 % опрошенных признались, что использовали ненадежные или спорные методы. Но в случае забракованных материалов не всегда речь идет о фальсификации результатов или нарушении этики науки: почти 40 % статей отзывают по причине невоспроизводимости данных или ошибок в вычислениях.

Без равноправия нет этики

Важно отметить, что в последнее время этика науки — это не только про границы между вредом и пользой обществу или между ложными и честными результатами. В рамки научной этики входят такие общечеловеческие вопросы, как сексизм, расизм, национализм, харассмент (движение #MeToo) и другие виды притеснения. Недавно Национальная академия наук США проголосовала за принятие закона, согласно которому сексуальные домогательства будут основанием для исключения из академии — наряду с дискриминацией, издевательствами и научным обманом (плагиатом, фальсификацией и фабрикацией данных). Американские ученые считают, что все академии, университеты и институты должны последовать их примеру. И с этим не поспоришь: общечеловеческие моральные принципы, из которых логически выводятся все прочие правила и нормы, куда более важны, чем требования, связанные со спецификой работы ученых.

Материал опубликован в журнале NewTone