Огонь по своим

Иногда иммунная система — как и любая другая — может давать сбои: не все механизмы идеально работают. Так, при аутоиммунных заболеваниях организм буквально атакует сам себя и уничтожает нормальные клетки органов и тканей. Как и почему это происходит, рассмотрим через принципы функционирования иммунной системы.

На страже здоровья

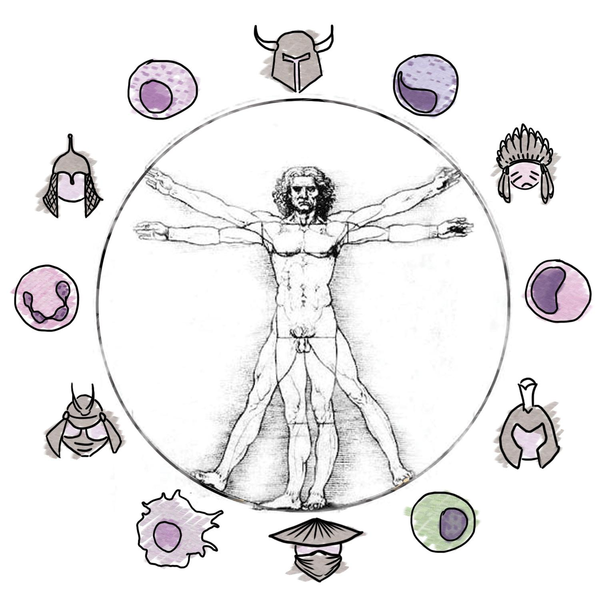

Иммунитет — главная защита организма от внешних угроз. Основные его функции — это распознавание и нейтрализация патогенов из внешней среды, таких как бактерии, вирусы, паразиты, грибки или вредные вещества, а также мутировавших собственных клеток организма, например опухолевых. В работе иммунной системы задействованы разнообразные органы и клетки, она считается почти такой же сложной, как нервная. Главный ее инструмент — это лейкоциты (белые кровяные клетки). К ним относятся фагоциты, которые поглощают патогены, и лимфоциты, которые распознают чужеродные агенты, производят антитела и уничтожают поврежденные клетки. Все лейкоциты изначально производятся костным мозгом, а потом разносятся в другие органы иммунной системы: в лимфатические узлы, тимус и селезенку.

Паспортный контроль

Когда в организм попадает патоген, иммунитет распознает его и реагирует за счет того, что на поверхности чужеродной частицы находятся антигены — обычно белки, которые и вызывают иммунный ответ. В зависимости от типа патогена и того, встречался ли он организму раньше, реакция может занимать от нескольких часов до нескольких недель. Быстрее всего работают механизмы врожденного иммунитета, который формируется в процессе эволюции и передается по наследству. Например, организм знает, что некоторые классы полисахаридов характерны для бактерий, и когда эти вещества обнаруживаются в организме, у него уже заготовлено оружие против них. Им могут быть, например, фагоциты, которые будут поглощать и уничтожать чужеродные частицы, и тучные клетки, участвующие в развитии воспаления и поддерживающие приток крови к подозрительной области. Также в распоряжении нашего организма есть виды лимфоцитов, которые умеют распознавать поврежденные клетки организма и уничтожать их, предотвращая этим распространение инфекции. С другой стороны, врожденный иммунитет реагирует только на какие-то общие признаки патогенов и не может изучать новые.

Полицейская ориентировка

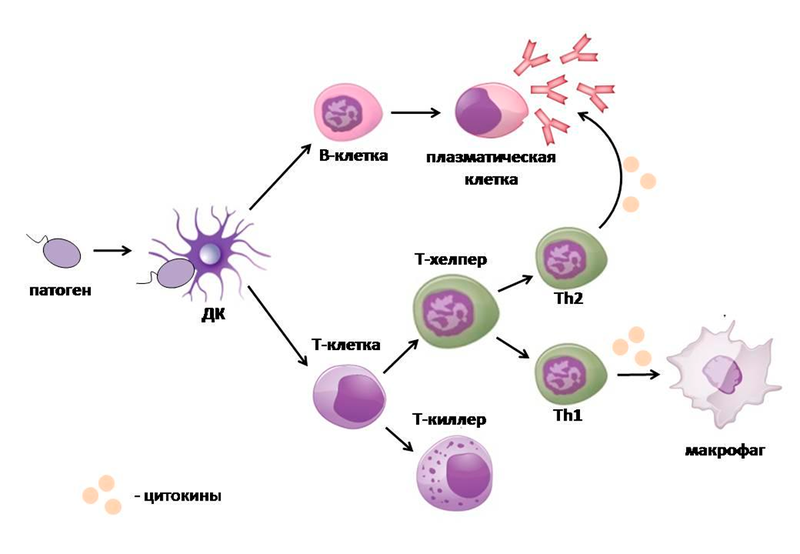

Иначе работает приобретенный иммунитет. Для его формирования организм должен изучить патоген. Когда тот попадает в организм, антигенпрезентирующие клетки захватывают антигены и доставляют их в лимфоузлы. В результате лимфоциты начинают производить антитела, которые будут прикрепляться к антигенам на клетке и помечать ее для поглощения фагоцитами. Также отдельные разновидности T-лимфоцитов могут уничтожать поврежденные или инфицированные клетки организма и так бороться с инфекцией. Именно на работу приобретенного иммунитета полагаются вакцины, и благодаря ему мы можем справляться с постоянно мутирующими бактериями и вирусами. В подробностях работа прививок разобрана в спецпроекте «Вакцинация», материалы которого публикует научно-популярный сайт «Биомолекула». Но процесс формирования приобретенного иммунитета длится дольше и может занимать до нескольких недель. В том числе поэтому важно своевременно прививаться, чтобы организм успел «потренироваться» на вакцине и был готов к новым угрозам. Читателям, которые хотели бы разобраться с работой иммунитета на более серьезном уровне, мы советуем статью «Иммунитет: борьба с чужими и… своими» на той же «Биомолекуле».

Враги, враги везде!

Клетки нашего тела тоже имеют специфические белки на своей поверхности. В норме иммунная система не распознает их как враждебные, потому что уже научилась на более ранних этапах развития считать их «своими». Но иногда случается, что организм начинает ошибочно атаковать здоровые клетки. В таком случае мы говорим об аутоиммунных заболеваниях.

Пока сложно однозначно сказать, почему возникают аутоиммунные реакции. Тем не менее есть несколько гипотез об их формировании. Некоторые болезни связывают с наследственностью. Например, к аутоиммунным заболеваниям с генетической предрасположенностью относят системную красную волчанку, при которой вырабатываются антитела к ДНК, клеткам крови и другим частицам. В итоге поражаются сосуды и соединительная ткань, повреждаются почки и центральная нервная система. Подробно о системной красной волчанке также рассказала «Биомолекула»: «Системная красная волчанка: болезнь с тысячью лиц».

Другую гипотезу, актуальную до сих пор, в 1964 году высказал биолог Рэймонд Т. Дэмиэн (Raymond T. Damian). Она предполагает, что в процессе мутации патогенов некоторые их антигены могут мимикрировать под антигены клеток организма. В результате иммунная система не понимает, где частицы «захватчика», а где — собственная ткань организма. Считается, что так развивается рассеянный склероз. Иммунитет начинает атаковать миелин, который отвечает за проведение нервного импульса, появляются очаги поражения в головном мозге, снижается зрение, ухудшается интеллект. Подробнее об этом заболевании: «Рассеянный склероз: иммунная система против мозга». Подтверждается гипотеза и на опыте: исследователи Северо-Западного университета Чикаго заразили мышей модифицированным вирусом, который вызвал у тех перекрестную реакцию с клетками нервной системы.

Некоторые аутоиммунные реакции объясняются тем, что не со всеми тканями организма иммунная система знакома: часть из них защищена дополнительными «фильтрами», не пропускающими вещества из крови, — гистогематическими барьерами. Когда их целостность нарушается из-за травм, воспалений или других повреждений тканей, иммунная система начинает взаимодействовать с ранее неизвестными ей клетками и атаковать их. Так развивается симпатическая офтальмия: при травмах одного глаза может воспаляться другой, здоровый. Также недавние исследования Уильяма Бракамонте-Барана (William Bracamonte Baran, MD, PhD) и Даниэлы Чихаковой (Daniela Čiháková, MD, PhD) из Университета Джонса Хопкинса показали, что не исключено участие этого механизма в развитии миокардита.

Расставить все по местам

Полный список причин аутоиммунных заболеваний привести было бы так же сложно, как и их подробную классификацию. Тем не менее уже сейчас есть способы облегчить их течение. В спецпроекте «Аутоиммунные заболевания» «Биомолекула» рассказывает о наиболее распространенных болезнях из этой группы и способах их лечения. В целом подход очевиден — снизить реакцию иммунитета до адекватного уровня. На этом основана терапия препаратами, которые подавляют иммунитет. Однако при их использовании появляется риск развития инфекций, поэтому сейчас врачи больше заинтересованы в нормализации работы иммунитета более «адресными» методами. Например, для этого предполагается использовать регуляторные T-клетки (T-супрессоры) или CAR-T-терапию, чтобы уничтожать частицы, реагирующие на собственные ткани. Для этого планируют применять иммуномодуляторы и гуманизированные антитела.

Иллюстрации предоставлены сайтом «Биомолекула»

Материал опубликован в журнале NewTone