Наука глазами животных: как мы спасаем человечество

Герой нашей истории создан искусственно, живет в виварии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и участвует в доклинических исследованиях. Каждый его день мало отличается от предыдущего, но именно он служит индикатором при оценке токсичности и эффективности химических веществ. Из этого текста вы узнаете о буднях лабораторных животных, за что борются грызуны в клетке и почему рыбы могут оставить мышей без работы.

Влажность воздуха — 53 %, на термометре — 22 °С. В клетке четверо — отлично, мы все на месте. Мои хвостатые коллеги уткнулись друг в друга и сопят. О, слышу какие-то разговоры из соседнего кабинета, да и пахнет чем-то новым. Гости! Гости!

Заведующий лабораторией канцерогенеза и старения Андрей Владимирович приоткрывает дверь, с ним двое незнакомцев в медицинских костюмах. Кажется, гость спрашивает о моем друге:

— Что у той мышки с мордочкой?

— А! Это грызуны показывают, кто в клетке доминант. Украшают так друг друга — это не патология.

Все верно говорите, кто-то же должен за дисциплину отвечать! Клетку мы разделили на несколько зон: справа пьем и едим, повыше в углу отдыхаем, а там… место для мочеиспускания. В основе такого деления лежит запаховая метка. Так как у нас плохое зрение, полагаемся на обоняние и оставляем мочевые следы.

— Запах, конечно, едкий тут…

— Это все грызуны. Можете заглянуть: в этой комнате только мыши-альбиносы. У них очень острый слух, и они чувствительны к ультразвуку. Поэтому помимо влажности, температуры и освещенности мы периодически измеряем уровень шума в помещениях. Пройдемте дальше.

Для исследований используют разные линии лабораторной мыши Mus musculus L. Кларенс Кук Литл в 1909 году искусственно вывел первую чистую линию мышей из дикой домовой мыши. Они обладают чрезвычайно быстрым обменом веществ, ростом, развитием и большой плодовитостью с непродолжительным сроком беременности.

Ну вот, уходят. А вкусностей не оставили — питаемся одним и тем же. Каждый раз «день сурка»: с утра санитарная обработка помещения и оборудования, смена подстилки, потом уже корм насыпают в бункерные кормушки. Представляете, даже древесную подстилку они стерилизуют. Помещают ее в специальное устройство — автоклав. Заполняют камеру для воды и нагревают. Затем дожидаются, когда камера с подстилкой или другим стерилизуемым материалом заполнится паром, который начнет вытеснять воздух. Давление поднимают до 1 атмосферы и ждут полного выхода воздуха. Только после этого доводят давление до нужной величины и начинают отсчет времени стерилизации.

Это не единственное в виварии, что обеззараживают. Сотрудники, чтобы прийти к нам, проходят через дезинфекционные помещения и надевают специальный медицинский костюм. Везде поддерживается микробиологическая чистота, чтобы никто из нас ничего не подхватил.

Это не единственное в виварии, что обеззараживают. Сотрудники, чтобы прийти к нам, проходят через дезинфекционные помещения и надевают специальный медицинский костюм. Везде поддерживается микробиологическая чистота, чтобы никто из нас ничего не подхватил.

— Для изучения развития новообразований у людей распространен метод введения опухолевых клеток в животных с иммунодефицитным состоянием. Таких мышей называют стерильными, то есть лишенными патогенных микробов. И для работы с ними нужны идеальные условия. Пока мы такого статуса не имеем, у нас живут животные с сохранным иммунитетом, но генетическими нарушениями, приводящими к развитию опухолей. Особенность наших мышей в том, что опухоль может появиться в разное время или вообще не сформироваться, отсюда и сложности в содержании, — поясняет гостям Андрей Владимирович.

Да! Виварий устроен по барьерному принципу для контроля нашего здоровья по бактериальным и вирусным факторам, поэтому с ребятами из потенциально инфекционной зоны мы никогда не пересечемся. Кстати, коридоры, где мы обитаем, выложены зеленой плиткой, их называют чистой зоной. Здесь есть помещения приема и адаптации поступающих грызунов, операционная комната, где хранится обеззараженный инвентарь для ухода за нами, и манипуляционная для изучения обменных процессов. Ее-то мы и боимся. Обычно походы туда интересным не заканчиваются. Лаборанты вечно колют что-то в нас, а говорят, что берут пробы для анализа. Больше мне нравятся помещения, где готовят корм: запах там невероятный!

— Отпускать лабораторных мышей по территории вивария нельзя, а в дикую природу тем более. У них попросту нет адаптационных способностей, как, например, у мышей домовых, — они могут погибнуть. А еще лабораторные мыши склонны к инфекционным заболеваниям, ведь иммунитет у них работает по-другому. Знаем мы об этом, уже рассказывали: выходить опасно. Правда, по долгу службы мы все же выходим в манипуляционную. Транспортируют нас исключительно по металлическому шлюзу.

Помимо чистой зоны есть и грязная. Попасть туда из нас никто не хочет: там даже стены выложены красной плиткой. Бр-р-р! Кроме помещений для персонала вивария именно в той зоне находятся изоляторы, где содержат инфицированных. Если болезнь не проходит, то этих зверьков выводят из эксперимента.

Андрей Владимирович обращается к одному из гостей:

— Все наши опыты имеют разрешения от локального этического комитета. Используем только гуманные методы. Так как мы работаем над онкологическими исследованиями, то грызунов подвергаем эвтаназии, когда опухоль достигает небольшого размера, а значит, мышь или крыса еще не очень страдает. Нам всегда приходится балансировать между тем, чтобы получить данные, и тем, чтобы животное не мучилось.

В виварии предусмотрено все до мелочей. У нас есть даже холодильная комната для сбора отходов и выведенных из экспериментов животных. Несколько раз в неделю вывозят накопленное в специальные перерабатывающие учреждения.

Мы здесь живем нормально: работаем над исследованиями, общаемся друг с другом. А иногда нас балуют картонными трубочками для развлечений.

О чешуйчатых коллегах

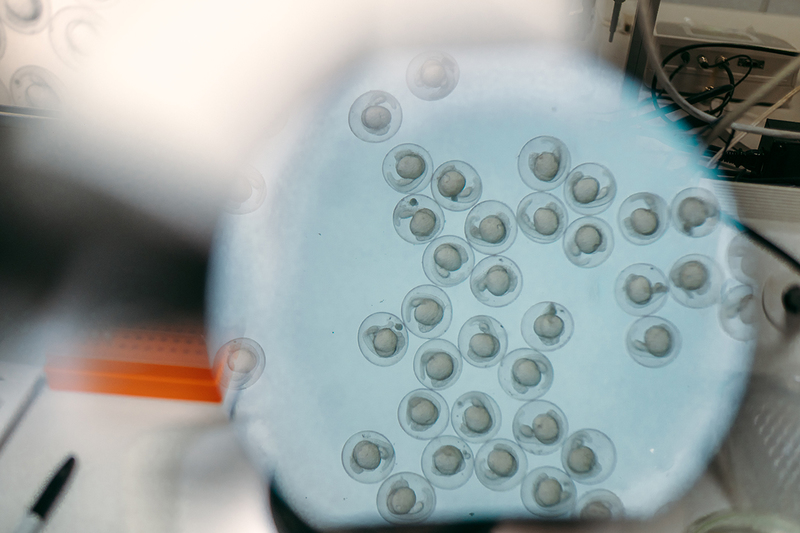

Помимо нас, грызунов, в виварии работают рыбы данио-рерио, известные также как зебрафиш. Они находятся в экваториальной зоне и занимают всего-то одну комнату. Вней установлен аквариумный комплекс, где живет примерно 25 000 взрослых рыб. Есть, правда, у них и вторая — исследовательская. Там находится оборудование, которое позволяет выполнять практически любые виды работ с зебрафиш, включая трансплантацию эмбриональных клеток, визуализацию флуоресцентных репортеров и красителей, компьютерный анализ поведения и сердечного ритма.

Зебрафиш — рыба отряда карпообразных, семейства карповых. Впервые была описана в 1822 году канадским зоологом Ф. Гамильтоном. Она выступает стандартным модельным организмом в исследованиях по эмбриологии, стволовым клеткам, в токсикологическом скрининге и оценке фармакологических соединений.

Помню, Андрей Владимирович объяснял, почему они так гордятся этими рыбками:

— Этот объект привлекателен для исследований тем, что: а) позвоночный, б) хорошо охарактеризован с точки зрения генетики, в) небольшого размера (4–5 см). Последняя особенность позволяет нам содержать в очень ограниченном пространстве большое количество особей. Еще есть такие линии, как sheer или casper, у которых нет пигментации: они прозрачные, поэтому для наблюдения достаточно положить рыбку в анестезированном состоянии под микроскоп.

Что касается экспериментов с рыбами, то тоже все не как у нас. Транспортируют эмбрионы данио-рерио на культуральный планшет с 96 лунками для каждого объекта. Затем помещают в установку для видеомониторинга. Ученые ведут наблюдения одновременно почти за сотней животных и получают огромный объем информации.

Что касается экспериментов с рыбами, то тоже все не как у нас. Транспортируют эмбрионы данио-рерио на культуральный планшет с 96 лунками для каждого объекта. Затем помещают в установку для видеомониторинга. Ученые ведут наблюдения одновременно почти за сотней животных и получают огромный объем информации.

Уход за ними почти полностью автоматизирован: установлены проточно-рециркуляционные системы, снабженные механическими, химическими и биологическими фильтрами, оборудование УФ-стерилизации воды, а также контроллеры для автоматического поддержания температуры, уровня жидкости и гидрохимических показателей.

Единственное, что не автоматизировано, — процесс кормления. Это уже вручную два раза в день. Там же, где обитают рыбы, находятся небольшие контейнеры с сухим и натуральным кормами. Этого количества хватает на несколько месяцев на всю комнату рыб, а чтобы нас прокормить поголовно, нужно примерно 2 тонны пищи в месяц. Вы представьте, если я, мышь, съедаю 5 граммов, то крыса — 30 граммов корма в день. Страшно иногда, что мы без работы останемся.

Материал опубликован в журнале NewTone