Город, который помнит

В 1945 году открылся «Музей обороны Ленинграда». Сегодня, спустя 75 лет, музей, пережив закрытие, ремонт и обновление экспозиции, продолжает работать, используя накопленный опыт и современные технологии, чтобы рассказать об обороне и блокаде Ленинграда.

Начало осмотра

Я поднимаюсь на второй этаж по парадной лестнице и вхожу в зал с постоянной экспозицией. Первое, что вижу, — фрагмент балки Николаевского зала Эрмитажа, разорванной снарядом во время Великой Отечественной войны, а над ним — цитату Иосифа Абгаровича Орбели, директора Эрмитажа в военное время: «Я никогда не был артиллеристом. Но в Эрмитаж попало тридцать снарядов, а в расположенный рядом мост всего один, и я могу с уверенностью судить о том, куда целил фашизм». На стенах, на огромных экранах, демонстрируются фотографии и видеохроника блокадного Ленинграда. Вот укутанные дети с санками на площади Островского, а вот жители города убирают снег рядом с Медным всадником. Следующая витрина посвящена дневникам ленинградцев. До 1953 года (закрытия музея) здесь же находился дневник Тани Савичевой, теперь же он хранится в Музее истории Санкт-Петербурга.

Мое внимание привлекает необычный для музея объект — германский мотоцикл. Это трофей. Его захватил в неравном бою сержант Николай Исхомов. За участие в операции его наградили орденом Красной Звезды, а мотоцикл оставили в качестве подарка от командования. После окончания войны Николай Исхомов, вернувшись в родную деревню Очаковка, приспособил мотоцикл под сельскохозяйственные нужды. Потомки героя, узнав о возрождении Музея обороны и блокады Ленинграда, перегнали мотоцикл в город и передали музею. Экспонат прекрасно сохранился — он все еще «на ходу».

Выставка «Героическая оборона Ленинграда» проходила здесь еще в 1944 году, во время войны, а с 1946 года она была преобразована в Музей обороны Ленинграда. Но «Ленинградское дело» привело к полному уничтожению музея. В 1989 году он был возрожден, а в 2019-м после масштабного ремонта и научной реставрации открылась новая экспозиция. Раньше музей размещался в нескольких зданиях, сейчас постоянная экспозиция занимает один зал, остальное пространство еще в 1950-е было передано военным учреждениям. Сейчас идут переговоры о возвращении всех исторических помещений музею.

Дорога в прошлое

Я иду дальше и ступаю на стеклянный пол. Под ногами лежат снаряды, каски, патроны, колеса, винтовки. Именно это видят исследователи, проводящие раскопки на Невском пятачке. Все вещи — подлинные, даже землю специально перенесли сюда с мест ожесточенных боев под Ленинградом.

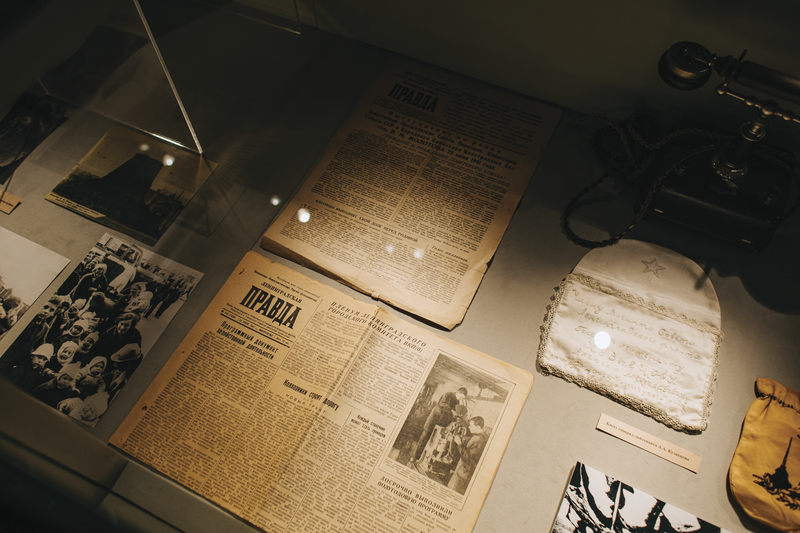

В витрине, посвященной первым дням войны, лежат два выпуска газеты «Ленинградская правда», обе датированы 22 июня 1941 года, но первая сверстана до объявления о войне, поэтому в ней нет никаких упоминаний о нападении Германии, а во втором номере опубликован текст выступления Молотова. Здесь же билет на футбольный матч, который должен был состояться 22 июня, и фотография, сделанная в день объявления войны: маленькая девочка в платьице, улыбаясь, смотрит на цветы. Я поднимаю голову, чтобы разглядеть военную униформу тех лет: в светлой раме форма советских войск, в черной — противника. Напротив них — стенды с сиренами, предназначенными для подачи сигнала о воздушной атаке; зажигательными бомбами, которые жители блокадного города хватали щипцами и тушили в воде или песке; противогазами. При взгляде на следующую витрину сердце болезненно сжимается — здесь расположены фотографии детей блокадного Ленинграда, страдающих дистрофией. Этот стенд посвящен медицине в блокадном городе. Далее лежит рубашка хирурга Антона Васильевича Бондарчука, иссеченная осколками бомб. Он был ранен, но уже через месяц вернулся к работе.

Отдельная витрина посвящена Дороге жизни. «Каждые два рейса обеспечивают 10500 ленинградских жителей. Борись за два рейса», — читаю лозунг на листовке.

Живые истории

Направляюсь к части экспозиции «Блокадный город», посвященной повседневной жизни Ленинграда. Подхожу к небольшому огороженному пространству и вижу маленькую фигуру. На меня из-под прилавка бездонными глазами смотрит закутанная девочка, а на нем — весы и карточки. Эта часть экспозиции посвящена страшному голоду блокадного города.

Следующее пространство показывает быт военного времени. За занавешенным окном тревожно гудят сирены, а я разглядываю афишу концерта «Ленинградской» симфонии Шостаковича, которую исполняли в блокадном городе. Дальше стоят снаряды, изготовленные в Ленинграде, — город не просто выживал, но и работал на нужды фронта. Последнее пространство представляет собой бомбоубежище — на голых стенах висят полочки с игрушками для детей и портрет Пушкина.

Будущее музея

В небольшом помещении установлены стилизованные под кульманы экраны. Это медиатека, я листаю страницы на экране, рассматривая документы и фотографии. Один из разделов, пока еще не завершенный, называется «Говорит Ленинград». В нем будут собраны интервью с ветеранами и жителями блокадного города. «Мы бы хотели превратить музей в научный центр. Изучение исторических документов позволит избежать фальсификации истории», — рассказывает директор музея Елена Витальевна Лезик.

Для работы музея планируется привлекать не только людей, имеющих историческое образование, но и программистов, дизайнеров, актеров, художников — всех, у кого есть идеи и желание их реализовать. В стенах музея уже проходил спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе Ольги Берггольц, в ходе которого актеры использовали технические возможности музея — например, когда действие разворачивалось блокадной зимой, на проекциях в огромных окнах показывали густой снегопад.

Музей активно работает не только в России, но и за рубежом — недавно прошла выставка в Гамбурге, после которой посетителям предложили нарисовать то, что им больше всего запомнилось. «Сейчас мы ждем результаты, и если материала будет достаточно, то откроем отдельную выставку», — говорит Елена Витальевна. Напоследок директор делится планами — помимо выставок к 9 мая в павильоне в Московском парке Победы откроется экспозиция, рассказывающая о том, как после зимы 1941–1942 года ленинградцы восстанавливали город и готовились к следующей зиме.