Биоэтика ищет ответы

В продолжение серии статей о профессиях будущего познакомимся с биоэтикой. Это одна из тех дисциплин, что образуются на стыке, казалось бы, совсем разных сфер — биологии и философии. Изучив, как возникла биоэтика и чем занимаются ее представители, попытаемся ответить на главный вопрос: а нужна ли такая специализация вообще?

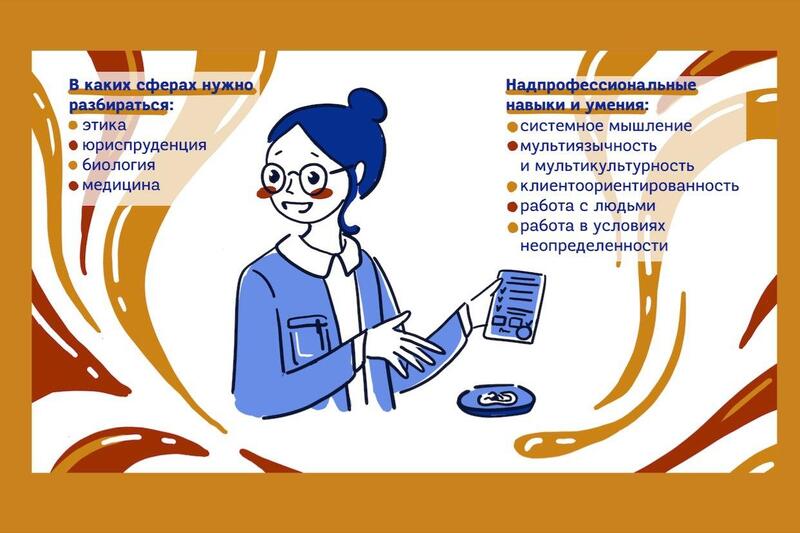

Биоэтик — специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этические рамки деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых осуществляется трансплантология и генетическое моделирование (Атлас новых профессий).

Кто «придумал» биоэтику

Термин впервые предложил в 1970 году американский онколог Ван Ренсселер Поттер в книге «Биоэтика: мост в будущее». Он писал об этой науке так: «Биоэтика должна стать новой дисциплиной, соединяющей в себе биологические знания и познание системы человеческих ценностей». В настоящее время под биоэтикой понимают исследование моральных и нравственных аспектов применения биологических, фармакологических и медико-технологических достижений. По сути это междисциплинарная область, которая находится на пересечении этики (философской науки о морали и нравственности), правоведения и биологии.

Марина Неронова, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета:

— Формирование и развитие биоэтики связано с кризисом классической науки и традиционной этики. Биоэтика была создана для того, чтобы решить три главные задачи: создать новые этические нормы и стандарты для регулирования научных исследований в областях, несущих потенциальную опасность для человека; разработать этические и правовые нормы для медицины и фармации и сформировать механизмы оценки применения новых медицинских технологий.

Можно ли клонировать человека? Каким образом этически и юридически корректно осуществлять трансплантацию органов? Допустимо ли создание генетически модифицированного человека, обладающего более высокими интеллектуальными и физическими качествами? Какие этические последствия имеют эвтаназия и суррогатное материнство? Именно на такие вопросы ищет ответы биоэтика.

Философия или биология

Изначально биоэтика сочетала в себе медицину, фармакологию и правоведение. Сейчас к ним примкнули и другие сферы, например социально-нравственного характера, не имеющие прямого отношения к биологии. Некоторые ученые считают, что как наука биоэтика может развиваться только в результате взаимодействия представителей разных профессий — биологов, психологов, философов, медиков, юристов, культурологов.

Александр Тимофеев, доктор философских наук:

— Биоэтик прежде всего должен хорошо понимать моральные проблемы, возникающие в ходе технологического и инновационного развития, а также иметь представление о современной науке и технике, в той сфере, где он задействован. Вместе с тем специалист в той или иной сфере деятельности не может не иметь внутренних моральных ориентиров.

Где учиться на биоэтика

В России эту специальность в вузе можно освоить только как отдельный курс в рамках философского или биологического образования. Доступны также онлайн-курсы: наиболее известный Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics Гарвардского университета и разработанный Политехническим университетом Петра Великого совместно с Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом курс «Биоэтика» на русском языке. За границей диплом биоэтика можно получить, окончив магистратуру. Интересно, что зарубежная программа представлена на медицинских (Йель, Гарвард) или биологических факультетах (Мичиганский университет, Нью-Йоркский университет), тогда как курсы в России предлагаются преимущественно студентам философских направлений.

Предложение на рынке труда

На российских сайтах вакансий на 15 июня 2020 года не удалось обнаружить предложений по направлению биоэтика. Хотя, например, в Петербурге существует компания «БиоЭтика» — мультидисциплинарный межрегиональный независимый комитет, который оказывает услуги по этическому сопровождению научных исследований. Зато на международном портале Indeed предложений для биоэтиков оказалось около 130. Большинство востребованы научными центрами или медицинскими учреждениями, а средний уровень заработной платы — около 1500 долларов в месяц. Так, вакансия «менеджер по клинической этике» предполагает консультирование по запросу сотрудников AMITA Health — компании, управляющей тремя больницами в Иллинойсе, — и разработку учебных материалов по биоэтике. Среди требований к соискателю: наличие диплома магистра по медицинской этике, биоэтике или теологии, опыт работы в сфере этического регулирования здравоохранения не менее 3 лет, преимуществом будет наличие ученой степени.

Быть ли профессии?

Широкого распространения биоэтика все еще не получила и совершенно точно не сформировалась как отдельная профессия. Нужна ли она вообще? Однозначного ответа нет.

Александр Тимофеев:

— Очевидно, что биоэтик не может быть узким специалистом, который «знает все ни о чем». Биоэтик должен быть специалистом широкого профиля. Его работа неизбежным образом будет иметь социальную составляющую, поскольку мораль — это одна из форм общественного сознания. Кроме того, биоэтика в своей основе имеет современную философскую антропологию, дающую понимание образа человека в рамках технологического и инновационного развития.

При этом Александр Тимофеев не исключает, что в будущем биоэтик вполне может быть задействован не только в исследовательской деятельности, но и в практической сфере для проведения экспертизы. В этом случае он выступает своеобразным «этическим менеджером». Тем не менее любой исследователь обязан отдавать себе отчет о возможных последствиях открытий. Если ученые несут ответственность за происходящее в мире науки, зачем необходим биоэтик?

Марина Неронова:

— Сложность заключается в том, что классическая наука уже в XVIII веке стала претендовать на абсолютную монополию в области познания и провозгласила свободу от ценностных суждений, тем самым освободив себя и от моральных ограничений. При этом этически безответственная наука опасна для общества. Биоэтика же рационально анализирует проблемы, связанные с потенциально опасными для общества областями исследований. Таким образом, она выступает в роли третейского судьи во взаимоотношениях гражданского общества и науки. Задача биоэтики, с одной стороны, защитить общество от безответственных научных экспериментов, а с другой стороны, создать условия для успешного развития науки в современном правовом пространстве.

Быть может, для трезвой оценки «нравственности» исследования действительно нужен человек, который не имеет к нему прямого отношения? Ван Ренсселер Поттер утверждал, что разрыв, возникший между естественнонаучным и гуманитарным знанием несет угрозу человечеству, так как способствует бездумному прогрессу науки и техники, чреватому уничтожением биосферы. Что, если биоэтика — та самая область знания, которая наконец сможет объединить естественные и гуманитарные науки в одно целое?

Кстати, у нас есть статья «Учи этическую часть», которая рассказывает о том, какие этические проблемы актуальны для науки в целом.