Морские глубины: исследование с поверхности и под водой

Подводные лодки на протяжении столетий применяли только в военных целях. Лишь в XX веке их стали использовать для исследования моря. Со временем появились новые виды кораблей. Так, 15 июня 1958 года в СССР была создана новая подводная лодка К-27. О том, как исследовали морское дно на протяжении веков, рассказываем в еженедельной рубрике «Имени языка Эйнштейна».

Поверхность и глубина

Древнегреческий историк Геродот в V веке до нашей эры в своих сочинениях упоминал один из способов определения глубины: к концу веревки крепили свинцовый груз, или лот, и опускали в воду на 100–200 метров. Измерения, как правило, проводили в прибрежной зоне.

Впервые достигнуть дна глубже одного километра смогли в России. В XVIII веке Петр I изобрел лот с отделяющимся грузом: сквозь тяжелый чугунный шар проходила металлическая трубка, которая при соприкосновении с дном отделялась от него и вместе с грунтом поднималась наверх.

Со временем из морских глубин научились извлекать не только почву. После Великой Отечественной войны СССР получила от Германии госпитальный пароход «Марс», переоборудовали его в исследовательское судно и назвали «Витязем». Под флагом Академии наук он выполнил 65 рейсов, за время которых открыл 1 176 новых видов животных и растений.

Ультразвук и компьютеры

В начале XX века для определения морского дна стали использовать звуковые волны. В 1920 году советский ученый Константин Шиловский и французский физик Поль Ланжевен запатентовали ультразвуковой эхолот. Во время Второй мировой войны его усовершенствовали — добавили непрерывный излучатель, что позволило океанографам узнать больше о рельефе морского дна.

За сто лет габариты прибора уменьшили, а уровень автоматизации — повысили. Сегодня, например, можно изменять скорость распространения акустических колебаний в воде, убирать помехи от других сигналов. Наиболее сложные эхолоты способны передавать информацию о глубине в компьютер судна и в батиметрические системы, которые определяют местоположение корабля по рельефу дна.

Легкие и подводная лодка

При раскопках древнего государства Ассирия археологи обнаружили камни, на которых были изображены люди с «аквалангами» из кишок животных. Находку отнесли к 885 году до нашей эры. На стенах египетского города Фивы, основанного в III тысячелетии до нашей эры, нашли резьбу с перламутровой инкрустацией. Такой материал можно найти только на дне моря.

Еще 5 000 лет назад ныряльщиков Древнего Китая, Греции, Рима обучали с самого детства: они должны были выработать большую выносливость и увеличить объем легких. Во время спуска талию человека обвязывали веревкой, а в качестве утяжелителя давали плоский камень. Такая конструкция позволяла поднять груз с глубины 20–30 метров.

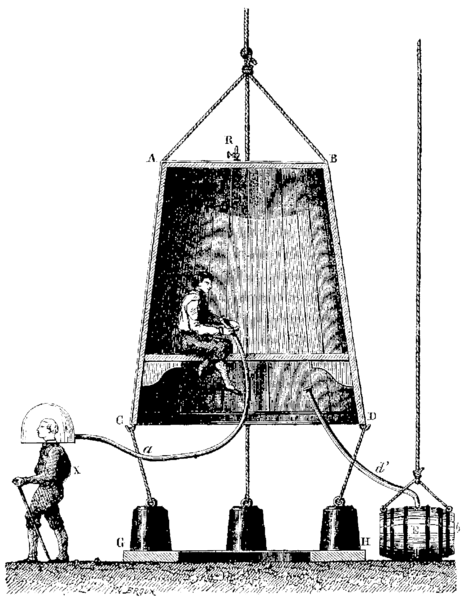

Но ныряльщик мог задерживать дыхание лишь на несколько минут, пока в 1535 году итальянец Гульельмо де Лорена не изобрел водолазный колокол. Прибор был выполнен в виде деревянного короба или опрокинутой бочки. При спуске под воду водолаз мог дышать оставшимся под куполом воздухом.

Но ныряльщик мог задерживать дыхание лишь на несколько минут, пока в 1535 году итальянец Гульельмо де Лорена не изобрел водолазный колокол. Прибор был выполнен в виде деревянного короба или опрокинутой бочки. При спуске под воду водолаз мог дышать оставшимся под куполом воздухом.

Спустя век появились первые подводные лодки. На протяжении нескольких столетий их использовали только в военных целях. Только в 1958–1966 годах советские исследователи совершили десять экспедиций в Атлантику и Баренцево море на «Северянке». Для наблюдения за подводным миром борт был оснащен иллюминаторами, которые снаружи освещали прожекторы.

«Челленджер» и роботы

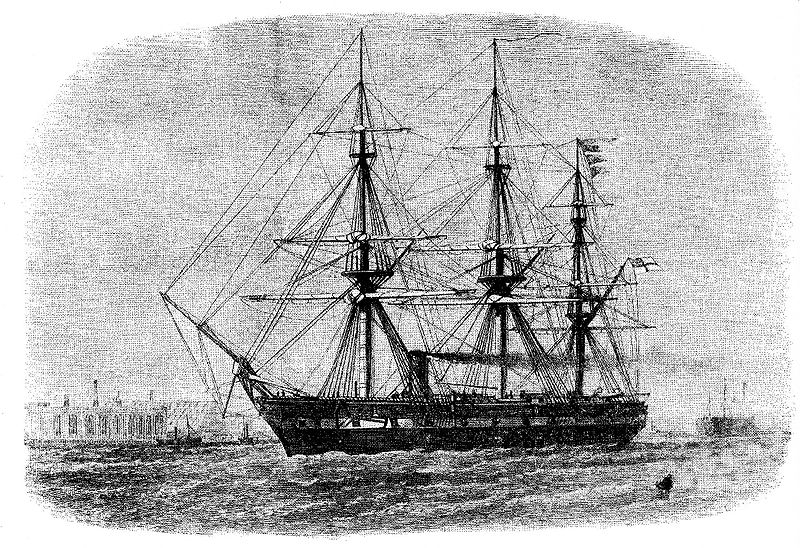

Экспедиция английского судна «Челленджер» в 1872 году заложила основы океанографии. Корабль был оснащен биологическими и химическими лабораториями, лебедками, средствами для измерения глубины, взятия проб грунта и воды, определения температуры. Во время путешествия ученые открыли более 4 000 видов, совершили 492 промера дна и отобрали 133 пробы грунта.

Сегодня большинство погружений совершают роботы. Они способны опускаться ниже 6 000 метров от поверхности воды. Также ученые создают аналитические системы, способные собирать и передавать данные в автономном режиме. Благодаря новым технологиям за одну экспедицию исследователям удается обнаружить до тысячи новых видов обитателей морского дна.

«Эти аппараты — наши глаза, наши уши, наши руки под водой. То есть, аппараты необитаемы, и это хорошо: погружение на дно техники с пилотами накладывает на нас большую ответственность и много ограничений. А робот не устает, может делать все виды работ, которые недоступны человеку, собирает материал и доставляет его на поверхность — отмечу, в очень хорошем состоянии доставляет,» — объясняет академик РАН Андрей Адрианов.

Обложка: Getty Images

Иллюстрации: «История северных народов», Олауса Магнуса, 1555 год, Ассирийский рельеф, Нимруд, «Солдаты плывущие через реку», 883–859 до нашей эры, «Чудеса науки», Луи Фигье, 1870 год, “Report Of The Scientific Results of the Exploring Voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873–76”