Транссибирская магистраль: из Европы в Азию за четверть века

Почти 130 лет назад, 31 мая, в России начали строительство самой длинной в мире железной дороги — Транссибирской железнодорожной магистрали или Великого сибирского пути. Дорога протянулась на 9288 километров от Европейской части России до Азиатской, пересекла Волгу, Иртыш, Енисей, Амур и Обь, путь по ней занимал 16 дней. Читайте о том, как строилась Транссибирская магистраль, в рубрике «Имени языка Эйнштейна».

В начале XX века освоенные территории Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока были оторваны от европейской части страны. Нужен был путь, который соединит богатые месторождения, леса и крупные реки с центром Российской империи. Поэтому в 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский предложил план будущей Транссибирской магистрали, но правительство заинтересовалось вопросом только в 1880-х годах. В 1887 инженер Николай Меженинов организовал три экспедиции для исследования территорий и уже существующих путей, а в 1891 году комитет министров объявил начало строительства.

Почти на всем протяжении железную дорогу строили через суровые местности: непроходимую тайгу, густые леса и пустынные территории. При этом люди использовали лишь топоры, лопаты, тачки и примитивные кайла. Особенно тяжело оказалось на Байкале. Чтобы проложить туннель, пришлось взрывать прибрежные скалы. Несмотря на это, рабочие ежегодно прокладывали около полукилометра полотна.

Строительство пути потребовало огромных по меркам того времени денег — около 350 миллионов рублей золотом. Но от помощи западных промышленников правительство Российской империи отказалось. Чтобы сократить расходы, Комитет по строительству решил использовать облегченные рельсы, сократить количество шпал и упростить технологию их укладки. Но помимо финансов нужны были еще и люди, а Сибирь, Урал и Алтай в то время были не так густо населены — крестьян и горожан не хватало. Поэтому работников вербовали из Центральной России. Основную их часть составляли ссыльные арестанты и солдаты. В начале стройки работало около 10 тысяч человек, в разгар строительства — до 90 тысяч, а на завершающем этапе — лишь 6 тысяч.

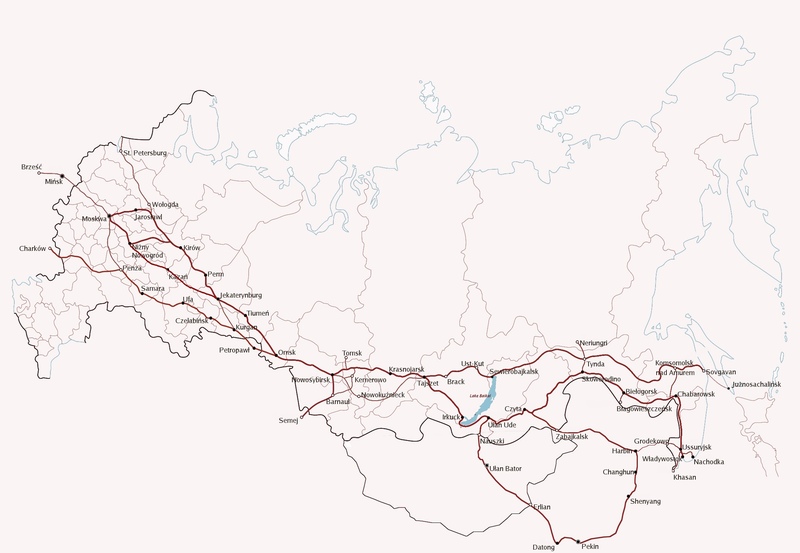

Великий сибирский путь строили сразу с двух сторон: от Челябинска и от Владивостока. Рельсы сомкнули 3 ноября 1901 года. Построенная железная дорога оказала большое влияние на развитие экономики России: ускорила оборот товаров и способствовала его росту.

В годы Великой Отечественной войны по Транссибирской магистрали эвакуировали жителей из оккупированных районов, доставляли провиант, оружие и военных на фронт. При этом внутренние, проводившие и ранее перевозки не прекратили. Однако активная эксплуатация выявила ряд технических недочетов. Поэтому в послевоенные годы магистраль активно перестраивали и модернизировали: деревянные мосты меняли на более прочные и реконструировали пострадавшие участки. В 1956 году правительство утвердило план электрификации основной части полотна — работы закончили к 1961 году. Полную электрификацию завершили лишь к 2002 году.

Строительство Сибирского пути закончили в октябре 1916 года. Сегодня он протянут через 5 федеральных округов и 20 субъектов, поставляющих до 80 % природных ресурсов: уголь, газ, нефть, руды и древесину. Через станции на востоке можно попасть в Северную Корею, Монголию и Китай, а на западе — в страны СНГ. С завершения строительства прошло больше сотни лет, но Транссибирскую магистраль до сих пор считают одной из самых мощных железнодорожных линий с высокой пропускной способностью.