Анимация: наскальные рисунки, лошади и Микки Маус

Анимация существовала задолго до студий Pixar и Walt Disney. На пути к ее современному облику использовали разные инструменты «оживления» образов. Так возник ряд устройств для их просмотра, принципы которых используются до сих пор и не только в кинематографе. Почему многие любят Микки Мауса? Как работает фотофиниш? И чем пещерные люди связаны с современной анимацией?

Человечество всегда пыталось запечатлеть значимые моменты. Примерно 40-30 тысяч лет назад это делали с помощью последовательных наскальных рисунков животных в различных позах. Единственным источником света в пещере были танцующие языки пламени костра. При таком «дрожащем» освещении рисунки, например, оленя с несколькими головами походили на одного оживленного зверя, подобно тому как оживают рисунки при листании флипбуков.

Флипбук (англ. flipbook) — небольшая книжка с картинками, при перелистывании которых возникает иллюзия движения.

«Живая» анимация, театр теней, возникла еще в Азии, в первом тысячелетии до нашей эры. К концу XVIII века «кино силуэтов» добралось до Франции. Его воспроизводили так: вырезанные шарнирные фигуры (теневые куклы) удерживали между источником света и полупрозрачным экраном или специальной тканью — газом (фр. gauze).

С XVIII века смотреть новеллы стало возможно и в дневное время: с помощью фенакистископа, открытого бельгийским физиком и математиком Жозефом Плато в 1832 году. Аппарат состоит из картонного диска с прорезанными в нем отверстиями, на одной стороне которого нарисованы фигуры. Диск вращают вокруг оси перед зеркалом. Если посмотреть на зеркало через отверстие, кажется, что фигуры двигаются.

Хронофотография — разновидность фотографии, позволяющая записывать движение с помощью фотосъемки отдельных фаз через короткие равные интервалы времени.

В 1872 году губернатор Калифорнии усомнился, верно ли на картинах изображено расположение ног скачущих лошадей. Он нанял хронофотографиста Эдварда Мейбриджа, чтобы выяснить, все ли четыре копыта лошадь отрывает от земли одновременно, когда скачет.

Эдвард использовал двенадцать нитевидных камер, чтобы сделать цикл фотографий: задевая при беге нить, лошадь спускала затвор на камере. Так он доказал, что лошадь, оттолкнувшись и поджав конечности не, касается земли. Для просмотра фотографий хронофотографист поместил их на вращающийся диск и назвал его зоопраксископом. Это устройство — ранний прототип кинопроектора. Принцип пусковой нити до сих пор применяется в конном спорте: с помощью фотофиниша определяют победителя скачек.

Американский священнослужитель и изобретатель Ханнибал Гудуин в 1887 году запатентовал целлулоидную пленку, способную удерживать изображения. Так в XIX веке появились анимационные короткометражные фильмы.

Карикатурист Джеймс Стюарт Блэктон 6 апреля 1906 года выпустил первый немой мультипликационный фильм — «комические фазы смешных лиц» (англ. Humorous Phases of Funny Faces). На записи Джеймс мелом на доске рисует пятерых персонажей: трех мужчин, женщину и собаку, прыгающую через кольцо. Для съемки карикатурист использовал покадровую анимацию со скоростью 20 кадров в секунду.

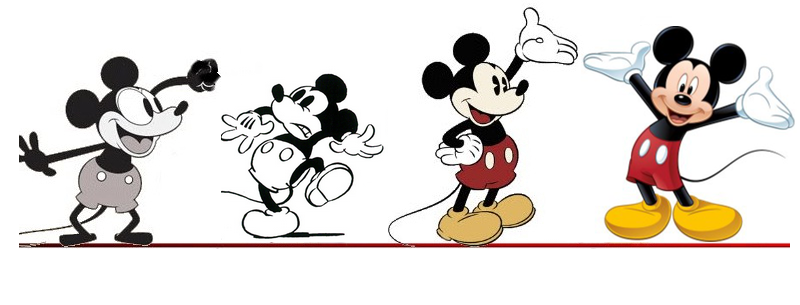

Мультфильм со звуком впервые выпустил аниматор Уолт Дисней в 1928 году. «Пароходик Вилли» (англ. Steamboat Willie) стал успешным дебютным проектом студии. Одного из персонажей, прототипа Микки Мауса, озвучил сам Уолт. Показ длился две недели, за каждую из которых студия получила по 500 долларов. Современный облик Микки Мауса формировался в течение 50 лет.

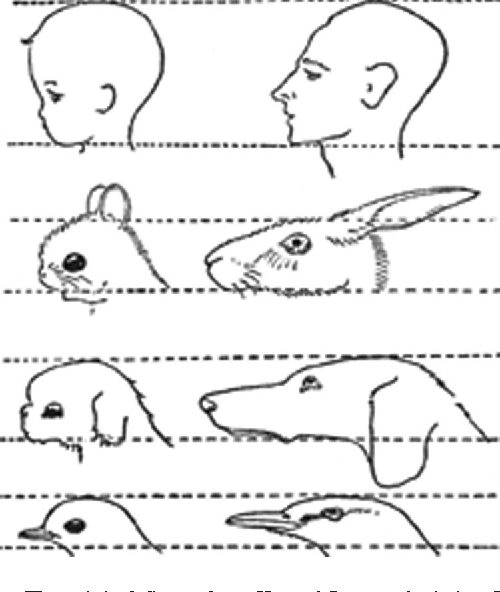

Своим очарованием герои диснеевских мультфильмов обязаны юным чертам лица, которым люди симпатизируют. Длинномордые эскизы персонажей не вызывали такой реакции.

Один из создателей Микки Мауса Аб Айверкс выпустил в 1930 году цветной озвученный мультфильм о лягушонке скрипаче Флипе (англ. Flip the Frog). Серия длилась около шести минут. Следом, в 1937 году выходит Диснеевская «Белоснежка и семь гномов» (англ. Snow White and the Seven Dwarfs). Это первый полнометражный фильм, полностью созданный с использованием ручной анимации. Чтобы оплатить огромные на то время производственные затраты в 1,5 миллиона долларов и выпустить фильм, Уолту пришлось заложить дом. Однако проект окупил себя примерно 278 раз, а фильм собрал 418 миллион долларов.

После «золотого века» классической анимации (30-х – 50-х годов) мультипликационные фильмы пришли на экраны телевизоров. К середине 80-х с помощью таких кабельных каналов, как Disney и Nickelodeon, мультфильмы стали обыденностью. К тому времени мир уже был знаком с Флинстоунами, Мишками Йоги, Дональдом Даком, Багз Банни и другими культовыми персонажами.