Цензура: от Древнего Рима до наших дней

В июне рубрика «Имени языка Эйнштейна» была посвящена истории медиа. В одном из выпусков Андрей Неграш рассказывал о развитии цензуры. Материала было так много, что мы решили написать лонгрид о том, как в разные эпохи контролировали распространение информации, произведения искусства и чем отличаются критерии возрастного рейтинга разных стран.

Древний Рим

Современные историки считают, что цензура возникла в древности, когда появились правящие группы людей. Само же слово census с древнеримского означало перепись имущества и разделение людей на социально-политические классы согласно их возможности платить налоги и участвовать в военных действиях. В Древнем Риме существовала должность цензора, которую учредил в 434 году до  нашей эры политик и военачальник Эмилий Мамерк. Занимающий эту должность должен был производить перепись имущества граждан и следить за архитектурой и искусством — в них не должно было быть ничего, что могло оскорбить императора. Цензоров избирали до 81 года нашей эры, после их полномочия получил император.

нашей эры политик и военачальник Эмилий Мамерк. Занимающий эту должность должен был производить перепись имущества граждан и следить за архитектурой и искусством — в них не должно было быть ничего, что могло оскорбить императора. Цензоров избирали до 81 года нашей эры, после их полномочия получил император.

Инквизиция

Долгое время цензура существовала на словах: не было специальных документов, регламентирующих запреты. Поэтому влиятельные люди могли без объяснения причин посадить человека в тюрьму и даже убить, обосновав это «неверными суждениями» о религии. В начале IV века церковь ввела инквизицию, которая разрешила казнить человека за ересь в 382 году.

Первым казненным еретиком стал христианский писатель Присциллиан в 385 году. Его сожгли на костре в немецком городе Трир после обвинения в ереси, волшебстве и безнравственности. Но согласно сохранившимся в книге «О знаменитых мужах» записях, Присциллиан был сторонником аскетизма и вегетарианства, и вся его вина состояла только в альтернативном понимании демонов и загадки человеческой жизни.

Инквизиция в Европе существовала вплоть до середины XV века. В 1471 году папа Сикст IV вводит предварительную цензуру на книги, которая проходила в церквях в два этапа: устное описание сюжета и проверка уже написанного текста на инакомыслие. Спустя двадцать лет благодаря папе Иннокентию VIII появляются перечни не рекомендуемых к прочтению книг. Эти меры не улучшили ситуацию, а лишь добавили поводов для гонений: теперь люди не могли апеллировать решение церкви, так как казнь за чтение запрещенного произведения была прописана в законе.

В 1557 году Павел IV издает для католиков «Индекс запрещенных книг», просуществовавший до 1966 году. И хотя после XVII века за нарушение запрета уже не сжигали на кострах, но могли лишить сана и уважения церкви. Это вело к потере должностей, а иногда и к отбору у семьи в монастырь детей в возрасте до пяти лет.

Многие деятели культуры и искусства подвергали критике режим цензуры. Например, по инициативе поэта Джона Мильтона в 1695 году в Англии отменили предварительную цензуру, а благодаря Бенжамену Констану, Джону Милль и графу де Токвиль, к середине XIX века и в большинстве других европейских стран.

Цензура существовала не только в Европе. Китайский император Цинь Шихуанди в середине III века приказал сжечь все книги, кроме медицинских, сельскохозяйственных и научных, чтобы защитить империю от пагубного влияния поэзии и философии.

Династия Романовых

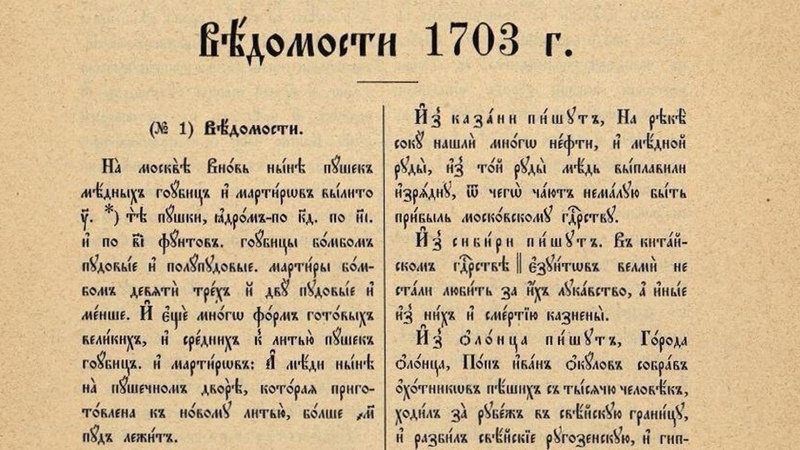

В России цензура появилась в XI веке, когда Христианская церковь установила список не рекомендуемых к прочтению книг. Как и в странах Европы, наказанием могло быть сожжение на костре. Первый и главный шаг к отмене этого режима сделал Петр I: он разрешил печать и распространение светских книг на территории России, чем отобрал монополию на цензуру у церкви. Также в петровское время друг императора из Амстердама выпустил первую в России печатную газету «Ведомости», рецензированием которой занимался сам император. После смерти Петра, в 1728 году, издательство закрыли, но всего на пять лет, после чего по инициативе дворян его работу восстановили.

Следующим реформатором в области цензуры стала Елизавета Петровна. Вместе со Святейшим Синодом она издала указ: любой печатный или рукописный текст не должен содержать имя и титул Анны Леопольдовны и ее единомышленников. Появился контроль над живописью и скульптурой: императрица всегда должна выглядеть красиво и возвышенно среди других участников композиции.

Завершила формирование цензурного аппарата Екатерина II. В первую очередь она ввела должность цензора и подписала указ, согласно которому все книги перед печатью должны пройти редактуру в специальном учреждении — Доме Цензуры. Императрица разрешила и перевод иностранных книг на русский язык, но только после их проверки на возможное пагубное влияние. Однако исполняли указ только в Москве и Санкт-Петербурге, так как в провинциальных городах не было собственных Домов. Подписанные Екатериной II постановления соблюдали вплоть до распада Российской империи.

Театр

Еще в античное время театральные постановки были одним из важных способов донести информацию до народа, а не только до образованной элиты. В Древней Греции постановки перед показом просматривали и редактировали приближенными к городскому правительству. Расцветом театральной цензуры в Европе и России считают начало XIX века. Тогда произошло несколько случаев: театр ставил спектакль по уже отредактированному и выпущенному в печать произведению, но цензоры не допускали его до показа, поскольку «в тексте актеров были интонации, искажающие до безобразия суть произведения».

СССР: ГлавЛит и ВЧК

После образования Советского Союза цензурный аппарат поменялся не сильно, и в основном в названиях. Главным управлением по рецензированию и допуску к печати стал ГлавЛит. Он осенью 1917 года запретил выпуск газет, в которых содержались призывы к неповиновению и совершению преступной деятельности. Таким образом, до июня 1918 года ГлавЛит закрыл более 470 оппозиционных изданий. Затем, в связи с Гражданской войной, было учреждено «Положение о военной цензуре», согласно которому все печатные материалы проверялись представителями Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК). В 1920 году ВЧК приняла закон о том, что перед публикацией книги издательство обязано прислать два экземпляра для проверки, а после цензоры должны получить еще два экземпляра в том виде, в котором они будут продаваться.

После провозглашения новой экономической политики (НЭП) между Лениным и призывающим к свободе слова Мясниковым произошла публичная дискуссия. В ходе нее Владимир Ильич заявил: «Свобода печати в РСФСР, окруженной врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг — меньшевиков и эсеров. Это факт неопровержимый. Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической организации (свободу печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем».

В 1925 году на территории СССР появились отделы специального хранения — спецхраны. В них содержались документы, доступ к которым имел ограниченный круг лиц: в основном представители власти или главы силовых структур. В 1980-х годов документы разделили по уровню секретности, теперь получить доступ к ним даже самого низкого уровня можно было только по пропуску, оформленному в КГБ.

СССР: радио и телевидение

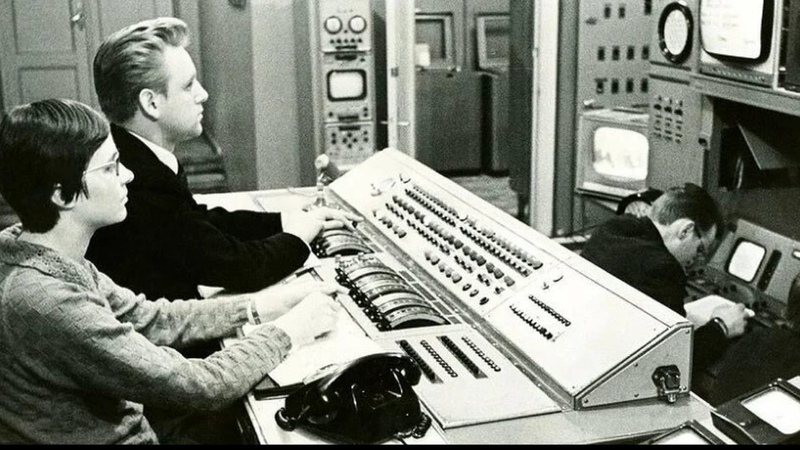

Регулярное радиовещание в СССР началось в 1924 году. Система цензуры окончательно закрепили в 1927 году приказом по акционерному обществу «Радиопередачи», в соответствии с которым все выпуски должны иметь заранее подготовленный и заверенный текст. Аналогично снимали и телепередачи, когда с 1930 года года телевидение начало покорять СССР: ни одно слово не могло быть сказано без рецензирования.

Период истории Советского Союза с 1930 по 1953 годы называют эпохой «тотального террора». Во время Великой отечественной войны возобновила свою работу ВЧК. Проверялось все, начиная от газет и заканчивая личными переписками.

СССР: «оттепель», застой и перестройка

После смерти Сталина в 1953 году в Советской цензуре наступила «оттепель», правда ненадолго. В 1962 году Никита Хрущев посещает выставку художников-авангардистов. Он и члены его сопровождения не были готовы увидеть картины, сильно отличающиеся от канонов социалистического творчества. Поэтому по инициативе Хрущева в печати разворачивают кампанию против абстракционизма, тем самым возвращая цензуру.

В эпоху застоя с 1964 по 1986 годов задачей ГлавЛита стало сохранение авторитета правящей партии. В запретные темы попал культ Сталина, а на телевидении и радио практически перестали пускать прямые трансляции: все материалы отсматривали и монтировали в присутствии цензоров. Важную роль сыграл ввод танков в Чехословакии в 1986 году. Советский партийный деятель Михаил Суслов сказал тогда: «Известно, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом советских танков прошло всего несколько месяцев. Я хочу знать, кто будет вводить танки к нам?», — тем самым ясно давая понять невозможность отмены цензуры в СССР.

Период перестройки в Советском Союзе ознаменовал вывод из строя всего цензурного аппарата. Еще в 1986 году Михаил Горбачев сообщил о свободе слова и политике гласности, при которой средствам массовой информации разрешалось рассказывать всю информацию о государственных деятелях и их работе. В 1991 году вместе с окончанием существования СССР перестал существовать и весь созданный ранее цензурный аппарат.

Кинематограф

В Советском Союзе отношение к кино высказал Владимир Ленин во время беседы с Анатолием Луначарским: «Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место. Поэтому весь кинематограф Советского времени контролировался цензурными органами. В Европейском кино тоже существовали цензурные ограничения. Так, во Франции в 1933 году по цензурным соображениям с проката сняли картину «Ноль за поведение», в которой режиссер высмеял жестокость в учебных заведениях и в духе сюрреализма показал возможные последствия.

В современном мире цензуре в основном подвергают кино, которое оскверняет традиционные ценности той или иной культуры: например, в восточных странах запрещен фильм «Я гей и мусульманин», в котором рассказывается о проживании мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Марокко, где однополые контакты запрещены под страхом смертной казни.

Современность: возрастной рейтинг

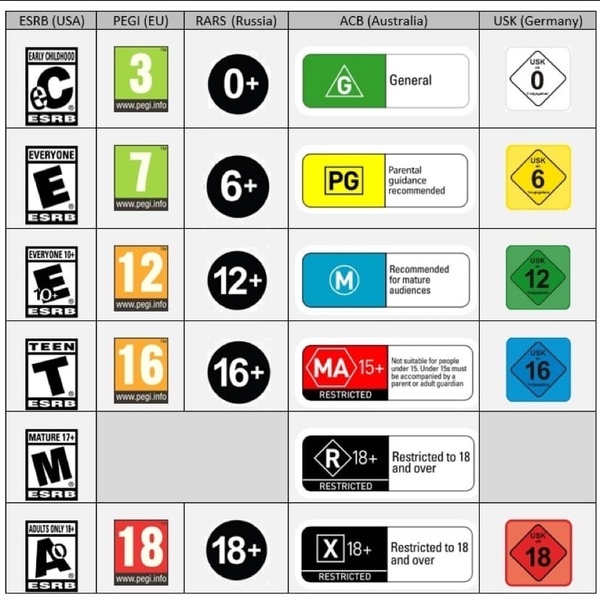

В конституции многих государств, в том числе и России, прописан запрет на цензуру. Поэтому можно, например, снять фильм про все, что угодно, но обязательным будет остаток ограничений — возрастной рейтинг. В разных странах его обозначают разными способами: привычное для России «18+», в США выглядит как «NC-17», в Германии перед числом используют аббревиатуру FSK («FSK18»), а Франция использует число без посторонних знаков: «18». И если, согласно российским законам, подросток 16 лет имеет право попасть на фильм категории «18+» при согласии родителей, то во всех остальных перечисленных странах аналогичный рейтинг подразумевает абсолютный запрет на посещение фильма, если 18 лет еще не исполнилось.

В конституции многих государств, в том числе и России, прописан запрет на цензуру. Поэтому можно, например, снять фильм про все, что угодно, но обязательным будет остаток ограничений — возрастной рейтинг. В разных странах его обозначают разными способами: привычное для России «18+», в США выглядит как «NC-17», в Германии перед числом используют аббревиатуру FSK («FSK18»), а Франция использует число без посторонних знаков: «18». И если, согласно российским законам, подросток 16 лет имеет право попасть на фильм категории «18+» при согласии родителей, то во всех остальных перечисленных странах аналогичный рейтинг подразумевает абсолютный запрет на посещение фильма, если 18 лет еще не исполнилось.

По принятым в России в 2012 году критериям возрастных ограничений, рейтинг «0+» означает отсутствие научных терминов и событий, намеков на насилие и действий, которые могут вызвать ужас и панику. Возрастное ограничение «6+» используют для познавательных и научно-популярных материалов с аналогичными ограничениями. «12+» применяют при наличии сцен жестокости и интимных моментов (поцелуев и объятий без упоминаний секса). «14+» существовал с 2012 по 2015 год и был ликвидирован за ненадобностью. «16+» может содержать бранные слова и описание наркотических веществ, также могут быть показаны аварии, смерть, но в умеренном количестве и без акцента. Рейтинг «18+» разрешает прямо описывать сексуальные и насильственные действия и употребление наркотических веществ, алкогольной или табачной продукции.

Сегодня ограничение по возрасту распространилось на многое: книги, сайты, виртуальные игры и другое. Но, если для кинематографа, литературы и компьютерных игр возрастной рейтинг определяют уполномоченные представители Министерства культуры, то на всем остальном чаще всего появляются на основании мнения производителя.