Четыре стихии: предсказание природных катаклизмов

Ураганы, землетрясения, стихийные пожары и наводнения. Эти явления всегда пугают, а последствия часто оказываются катастрофическими. Неужели наука не в состоянии предвидеть такие катаклизмы? В спецвыпуске рубрики «Имени языка Эйнштейна» разбираемся, как предсказывали катастрофы раньше и что происходит сейчас.

Воздух: ураганы и экстремальные температуры

Еще в 1826 году немецкий ученый Генрих Вильгельм Дове пришел к выводу, что для точного прогноза нужно выбирать более короткие периоды, чем месяцы. По информации Росгидромета, прогноз погоды на сутки оправдывается в среднем на 96 %, а на неделю — уже на 77 %. Опасные природные процессы, связанные с метеорологическими и климатическими явлениями, такие как ураганы, экстремальные температуры и засухи — одни из самых предсказуемых, но даже здесь срок прогноза — едва неделя.

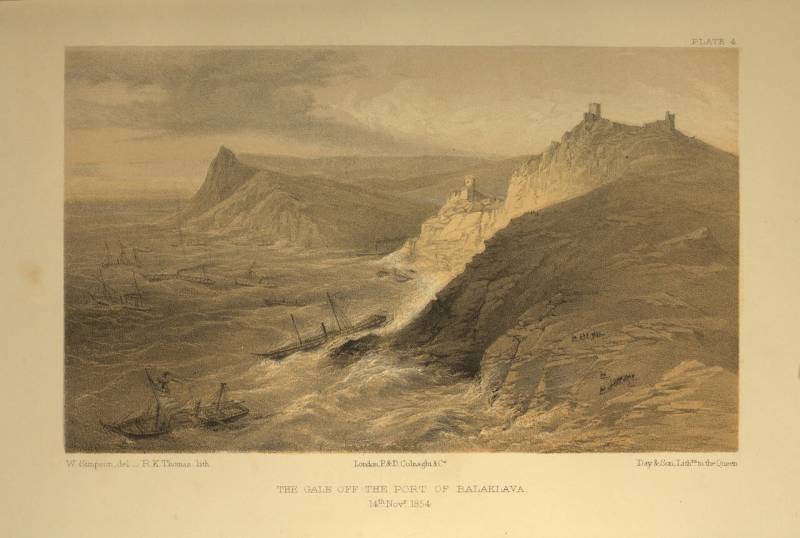

Во время Крымской войны 14 ноября 1854 года в Балаклавской бухте буря разбила 60 британских и французских кораблей. В конце ноября директор Парижской обсерватории Урбен Леверье попросил европейских ученых прислать ему газетные сводки о погоде с 12 по 16 ноября. В них он обнаружил, что похожая буря была не только в Балаклавской бухте, но и в других районах Черного моря. Когда данные нанесли на карту, стало ясно, что это были не разные явления, а одно, и потопивший корабли ураган можно было бы предвидеть заранее, зная направление его распространения. В феврале 1855 года Леверье подготовил доклад Наполеону III о необходимости создать метеорологическую сеть наблюдений с передачей сведений по телеграфу.

Во время Крымской войны 14 ноября 1854 года в Балаклавской бухте буря разбила 60 британских и французских кораблей. В конце ноября директор Парижской обсерватории Урбен Леверье попросил европейских ученых прислать ему газетные сводки о погоде с 12 по 16 ноября. В них он обнаружил, что похожая буря была не только в Балаклавской бухте, но и в других районах Черного моря. Когда данные нанесли на карту, стало ясно, что это были не разные явления, а одно, и потопивший корабли ураган можно было бы предвидеть заранее, зная направление его распространения. В феврале 1855 года Леверье подготовил доклад Наполеону III о необходимости создать метеорологическую сеть наблюдений с передачей сведений по телеграфу.

Тогда же основатель и руководитель Метеорологического департамента Великобритании Роберт Фицрой первым заговорил о взаимодействии областей высокого и низкого давления с зонами раздела между теплым и холодным воздухом — циклонах и антициклонах — о том, что теперь мы называем атмосферным фронтом. Это название не случайно, оно пришло после Первой мировой войны. Подобно армиям, на границе фронтов сталкиваются теплый и холодный воздух и происходят опасные явления: катастрофические осадки и ураганы.

Но на Фицроя свалился шквал острой критики. Сам он считал, что против него выступают «заинтересованные в денежной прибыли торговые компании и отдельные лица, которые предпочитают, чтобы рыбаки, не обращая внимания на предостережения, с риском для жизни продолжали заниматься своим опасным делом, лишь бы не платить за простой судна». Ситуацию он воспринимал болезненно: по одной из версий, именно поэтому Фицрой покончил жизнь самоубийством.

Только в 1917 году норвежский метеоролог Вильгельм Бьеркнес ввел концепцию атмосферного фронта и фронтальный анализ, который успешно применяется до сих пор. Изучая текущую и будущую погоду, синоптики уделяют особое внимание распределению трех главных объектов: воздушных масс, атмосферных фронтов и направлению ветра, то есть их распространению.

Потепление Мирового океана способствует возникновению тепловых волн — продолжительных периодов сильной жары. По оценкам ученых, с 1982 года частота их возникновения в океане удвоилась и увеличилась интенсивность.

Так, летом 2010 года на территории европейский части России в результате устойчивого антициклона установилась аномальная жара, продолжавшаяся около двух месяцев. По утверждению метеорологов, такое событие крайне маловероятно и предсказать его задолго невозможно. Из-за продолжительного горения и тления торфа в лесном хозяйстве Московской области в столице образовался смог. Эта тепловая волна занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая смертельная в истории.

Огонь: стихийные пожары

Важный фактор, создающий условия, в которых легче возникают и опаснее распространяются пожары — не столько жара, сколько ее продолжительный период, который приводит к засухе. Также причинами пожаров, помимо антропогенных, могут стать самовозгорание торфа, вулканы и метеориты.

Среди возможных метеорологических факторов — сухие грозы. Они возникают при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Осадки при этом испаряются, не успевая достичь земли, а сопровождающий грозу сильный ветер быстро и неконтролируемо распространяет огонь. Известно, что сухая гроза стала причиной крупнейшего в Португалии лесного пожара в 2017 году и также лесных пожаров в Сибири в 2019 году.

Среди возможных метеорологических факторов — сухие грозы. Они возникают при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Осадки при этом испаряются, не успевая достичь земли, а сопровождающий грозу сильный ветер быстро и неконтролируемо распространяет огонь. Известно, что сухая гроза стала причиной крупнейшего в Португалии лесного пожара в 2017 году и также лесных пожаров в Сибири в 2019 году.

Во время сухих гроз можно наблюдать пирокумулюс — «огненные облака». Они могут образовываться над крупными лесными пожарами, когда нагретый огнем воздух поднимает частицы золы высоко в атмосферу. Молнии, которые бьют из пирокумулятивных облаков, зачастую становятся причинами новых возгораний.

В 2005 году метеорологи США внедрили модели для предсказания сухой грозы за 3–8 дней. Такой прогноз позволяет эвакуировать людей, если это необходимо, и подготовиться к тушению.

Земля: сейсмическая активность

Первые примеры прогноза землетрясений относятся к 1970-м годам. Например, в 1975 году в наиболее сейсмоопасных районах КНР были организованы сети инструментального мониторинга. В течение нескольких месяцев наблюдатели фиксировали аномально быстрые движения земной поверхности. Тогда же все чаще стали поступать сигналы о необычном поведении животных. Наконец 4 февраля в 14 часов после серии слабых толчков — форшоков — была объявлена общая тревога, а в 19 часов 36 минут последовал толчок магнитудой 7,3, разрушивший 90 % всех сооружений города Хайчен.

Впоследствии такая счастливая предосторожность оказалась лишь статистической удачей. Уже через год в КНР случилось Таншаньское землетрясение, унесшее жизни 242 тысяч человек, предсказать которое не удалось.

Многим землетрясениям предшествуют не характерные для местности явления: форшоки, аномальные атмосферные изменения, изменения уровня грунтовых вод, беспокойное поведение животных.

Практически все эти предвестники имеют научное объяснение. Тем не менее, для оперативного оповещения их используют крайне редко, поскольку они не специфичны именно для землетрясений. Например, атмосферные световые явления могут возникать при геомагнитных бурях или иметь техногенную природу, а массовое беспокойство животных может быть вызвано надвигающимся циклоном.

Несмотря на рост объема геофизической информации и развитие искусственного интеллекта, ученым до сих пор не удалось получить метод эффективного и экономически оправданного прогноза землетрясений.

К геологическим чрезвычайным ситуациям относят и извержения вулканов. Их также предсказывают по предвестникам: землетрясениям, деформации склонов, выделению газов. Но процесс редко начинается внезапно и стремительно: спящий вулкан, как правило, просыпается постепенно. Поэтому при длительном наблюдении предсказать его активность легче, чем землетрясение.

Вода: осадки, таяние льдов и цунами

Глобальное потепление связано с повышением температуры воздуха, что приводит к более интенсивному испарению воды, и обильные снегопады и ливни становятся частым явлением. Как утверждает Всемирная метеорологическая организация, более теплый воздух содержит больше влаги, что и превращает дождь в ливень. Но дело не только в интенсивности осадков, но и в их более продолжительных и частых периодах.

Скорость таяния льда в Антарктике начала расти еще в 1400-х годах, однако только в XVIII веке она превысила типичные значения. Исследователи отмечают, что таяние ледников — не только индикатор изменения климата, но и отправная точка для новых природных катаклизмов: повышение уровня Мирового океана, изменение температуры воды и концентрации соли в морских водах.

Стена воды, движущаяся к берегу под действием урагана или тайфуна, может принести значительно больший ущерб, чем сам вихрь. Вызвать наводнение, помимо обильных дождей, таяния снега и циклонов, могут и сейсмические явления. Причина большинства цунами — подводные землетрясения, во время которых резко смещаются участки морского дна.

Первые попытки предсказывать цунами были предприняты на Гавайях после разрушительного землетрясения у Алеутских островов в 1946 году. Если бы в то время существовала система оповещения, то у гавайцев было бы достаточно времени, чтобы спастись. Именно эта катастрофа послужила причиной создания Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, который начал работу в 1949 году. В основе таких систем лежит тот факт, что скорость волны цунами в открытом океане составляет 0,14–0,28 км/с, в то время как сейсмические волны распространяются гораздо быстрее: 2–13 км/с. Таким образом, обнаружив подземное колебание, можно заблаговременно и достаточно точно определить время ее прибытия в населенные пункты.

Первые попытки предсказывать цунами были предприняты на Гавайях после разрушительного землетрясения у Алеутских островов в 1946 году. Если бы в то время существовала система оповещения, то у гавайцев было бы достаточно времени, чтобы спастись. Именно эта катастрофа послужила причиной создания Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, который начал работу в 1949 году. В основе таких систем лежит тот факт, что скорость волны цунами в открытом океане составляет 0,14–0,28 км/с, в то время как сейсмические волны распространяются гораздо быстрее: 2–13 км/с. Таким образом, обнаружив подземное колебание, можно заблаговременно и достаточно точно определить время ее прибытия в населенные пункты.

Обложка: «Последствия бури», Иван Айвазовский

Иллюстрации: NASA, wikipedia.org, «Шторм в Балаклавской бухте 14 ноября 1854 года», Уильям Симпсон, “A building in ruins”, Wang Wenlan, 1976